介護をしていてこんな悩みはありませんか?

腰痛にならないためにも、体に負担をかけずに介助を行いたいですよね。

私自身、この「ボディメカニクス」を覚えたことで、楽に利用者さんの介助をする方法を学び、介護の現場だけでなく、日常生活でも役に立つ場面もありました。

「ボディメカニクス」について学ぶことで、

効率的に楽な力で介助を行うことができ、

無理な動きをして腰などを痛めることもなくなります。

更に、人間の力の原理も学ぶことができるので、いろいろな場面に応用することも可能です。

ここでは、そんな介護の現場でも必要な

「ボディメカニクス」について

わかりやすく解説していきます。

最後まで読んで、ぜひ介護の現場や日常生活に落とし込んで活用してください。

そもそもボディメカニクスとは?

ボディメカニクスとは、人間の動きに合わせて骨や筋肉、関節がどのように相互作用するかといった

力学的な視点を用いて、物や人をスムーズに動かしたり、支えたりするのに活用したものです。

一部の筋肉だけでなく、カラダ全体の筋肉を使うことで、身体的負担を軽減することができます。

ボディメカニクスは「body=身体」と「mechanics=機械学」の造語

ボディメカニクスが注目された背景

腰痛発生頻度が高い職場に向けて、厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」を定めており、その指針が2013年に改訂され、社会福祉施設や医療保険業なども適用対象となりました。

事業所に向けた指針の中にも、腰痛リスクアセスメントの一つとして、作業姿勢、動作を見直し

腰痛を予防するための研修や勉強会が行われています。

現在でも、介護現場では多くの人が腰痛に悩まされています。

ボディメカニクスの原理

では、ボディメカニクスの原理とはどのようなものがあるのでしょうか?

介護において、ボディメカニクスは8原則あるといわれています。

それぞれ力学的な視点を使って、物や人を安定して移動させることができます。

ボディメカニクスの基本8原則

ボディメカニクスの8原則とはどのようなものなのか具体例を交えながらお話しします。

何度か目を通して介護現場でも実践してください。

相手と自分との体を近づけ、移動させる

これは、動かしたいものや人と自分の重心を近づけることで

作用点と力点の距離が近くなり、より少ないエネルギーで動かせるからです。

腕をまっすぐ伸ばした状態で重い荷物を持つのと肘をしっかり曲げて荷物と

自分の体を近づけて持ち上げるのでは負担の感じ方が違いますよね。

相手の体をコンパクトにまとめる

これは摩擦の力を使った応用です。

移動させる対象の面積が小さければ小さいほど、移動させるときの摩擦が小さくなり、

少ない力で動かしやすくなります。

介護現場で、利用者さんをベッドから車いすへ移乗する場合、

利用者さんの腕や膝を曲げてもらい、身体全体を小さくまとめてもらうと

小柄な女性でも抵抗なく移動させることができます。

これは介護の場合、利用者さんに協力していただけることが前提になります。

両足を開き、支持基底面を広くとる

支持基底面積を広くとることにより安定感が増して、重心がぶれにくくなります。

支持基底面積とは、体重をさせるための床面積のこと。

前後左右に足を開くことで、支持基底面積を広げることができます。

重心を下げて骨盤を安定させる

膝を曲げて重心を低くすることで骨盤を安定させることにより、

体全体のバランスがとりやすくなり、安定して介助を行うことができます。

更に、腰からではなく膝から曲げることにより、腰の負担も軽減され、腰痛予防にもなります。

肩と腰を平行に保つ

体が捻じれたり、ひねったりするとバランスが崩れ、腰に負担がかかる原因になります。

介助をするときに自分の肩や腰を平行になるように、体を動かすことを意識をすると、

体が捻じれにくくなり、体のバランスがとりやすくなります。

全身を使い水平移動する

腕や腰だけで動かそうするよりも、上半身、更には体全体で動かそうとする方が

より安定感が増します。

これは、小さな筋肉だけで動かそうとするのではなく、太ももや背中などの大きい筋肉を

一緒に使った方が負担が小さくなり、腕や腰を痛めたりすることも予防できます。

そして、持ち上げる動作よりも水平に移動させる方が

重力に逆らわないため、少ない力で動かすことができます。

手前に引く動作を意識する

人は立ち上がるとき、まず前方に傾き、そのあと上に向かって立ち上がります。

その力を利用することで、被介助者も負担が少なく

椅子やベッドから立ち上がってもらうことができます。

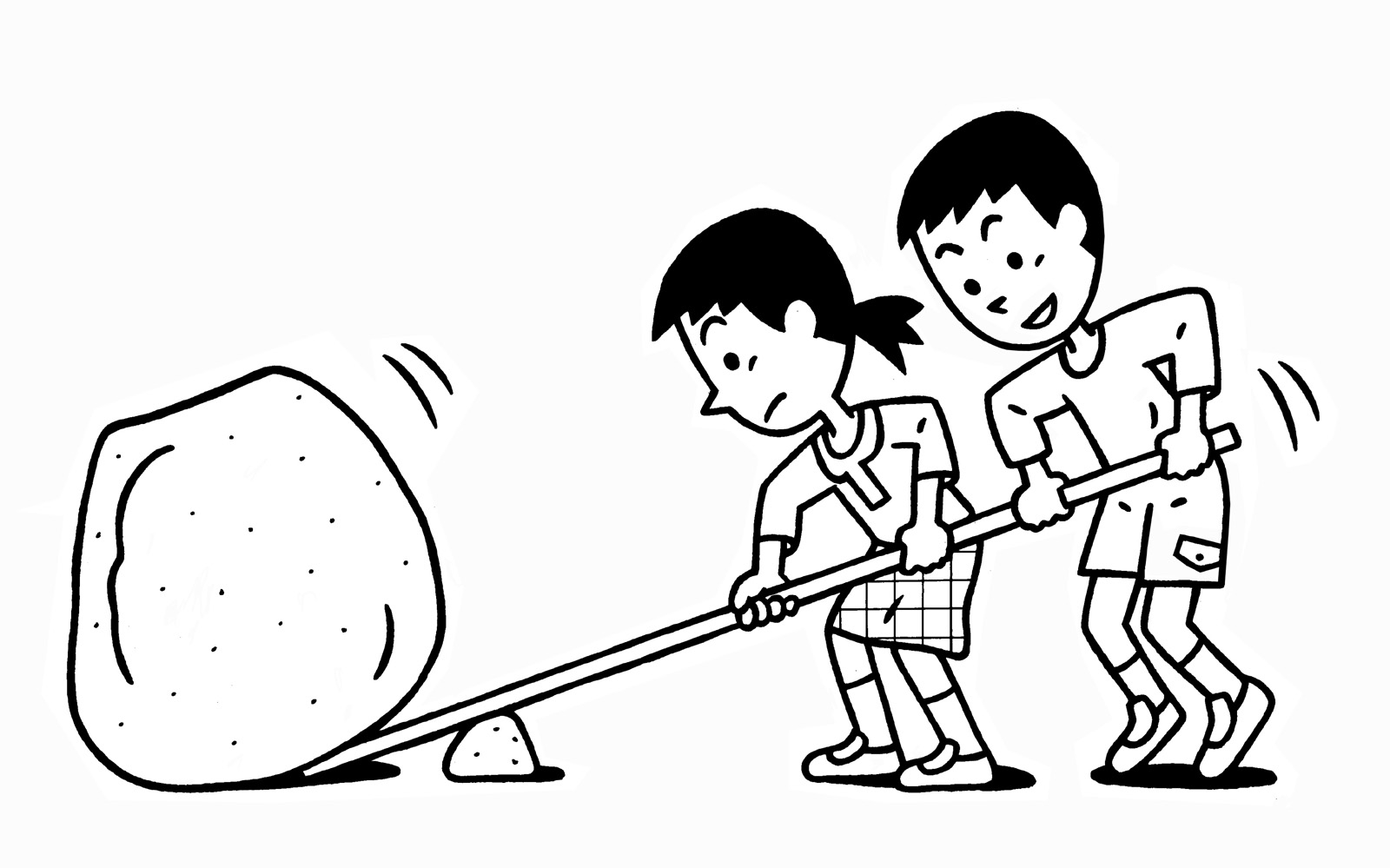

てこの原理を利用する

体の一部を支点にし、てこの原理を活用することで負担を減らします。

てこの原理は、動かしたい対象に力を加える部分(力点)を

対象に作用する部分(作用点)より離れれば離れるほど大きな力が働くというものです。

ちなみに力点と作用点を中心で支えているのが支点です。

仰向けに寝ている人を起こす場合、

寝ている人に膝を立ててもらい、片腕を差し込み、

自分の肘を支点にして、遠心力を使って

自分の体重をかけながら(作用点)起こします。

その時に足を広げて起こすと安定感も増しています。(支持基底面積)

ボディメカニクスを活用するとどうなる?

介護現場でボディメカニクスを活用すると、

最小限の力で介助することにより、

介助する側・される側双方の身体的負担を軽減することができます。

力学的な原理が分かれば、力が少ない女性でも

椅子から立ち上がる動作の介助、ベッドから起き上がる動作の介助、

ベッドや車いすからの移乗の介助など介護の現場でも腰や体を傷めずに楽に行うことができます。

さらに、介護する側だけでなく、被介護者にとっても楽な姿勢で移動ができます。

まとめ

いかがでしたか?

ボディメカニクスの8原則は介護をするうえで

腰痛予防や作業を楽に行うために必要な知識になります。

ボディメカニクスは介護する側だけでなく、被介護者にとっても楽な姿勢で移動ができます。

積極的に勉強し活用していきましょう。

他の介護記事についてはこちらから

コメント

緩消法のおかげで、立ち仕事も楽になりました。